Schwitzende Fenster? So vermeiden Sie Kondenswasserbildung.

Was ist denn eigentlich dieses Kondenswasser?

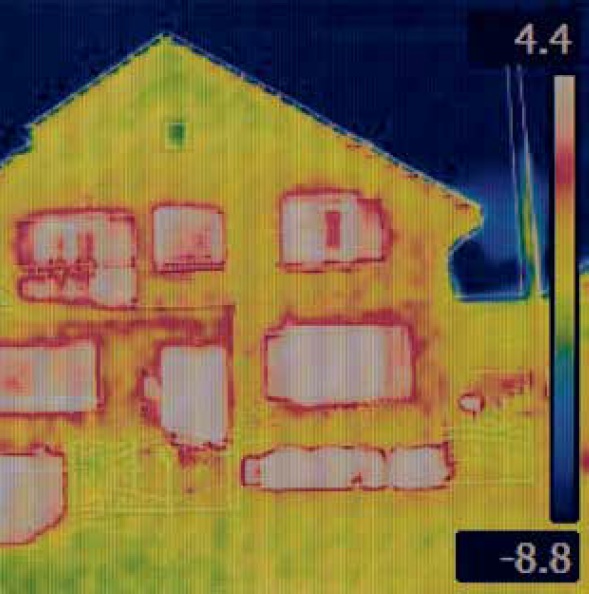

Man liest immer wieder über das Phänomen (oder die Problematik) so genannter „schwitzender Fenster“. Gesehen haben es sicherlich schon die meisten: Die Fenster sind nass, es finden sich unterschiedlich große Wassertropfen, vorwiegend auf dem Glas, aber auch am Rahmen. Es wirkt wirklich, als ob die Fenster schwitzen würden. Allerdings geben natürlich die Fenster kein Wasser an die Umgebung ab, um einen Kühlungseffekt zu bekommen. Hier kommt das Schwitzwasser vielmehr aus der Umgebung an die Fenster: wenn feuchtwarme Luft auf die kalte Scheibe trifft, kühlt sie ab. Je niedriger die Temperatur ist, desto weniger Wasser kann sie als Dampf behalten (oder aufnehmen). Wenn wir also eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum haben, dann kondensiert ein Teil der enthaltenen Feuchtigkeit auf der Scheibe. Da wir in den letzten Jahren im Rahmen der Energieeffizienz unsere Räume immer besser isolieren und so eine größere Abdichtung nach Außen schaffen, kann deutlich weniger Diffusion durch die Dämmschicht erfolgen, auch ein Luftaustausch wie früher, durch vorhandene Fugen oder Ritzen, wird ausgeschlossen. Es verbleibt also heute viel mehr Feuchtigkeit in den Räumen als früher, was gut für die Energiebilanz ist, aber eben nicht ideal für das Raumklima. Besonders Neubauten sind betroffen, aber auch gut renovierte Altbauten sind heute besonders dicht. Auch wenn das Problem alle Fenster betrifft, tritt es doch vorwiegend bei Dachfenstern auf. Diese sind wegen des Einbaus in der Dachschräge besonders stark Umwelteinflüssen wie Regen, Hagel und auch Temperaturschwankungen ausgesetzt, zudem bieten sie im Innenbereich der aufsteigenden Luft eine größere Angriffsfläche als senkrechte Fassadenfenster.

Eine geringe Menge Tauwasser, welches sich entsprechend vorwiegend auf dem Glas und dem umgebenden Bauteilen niederschlägt, kann man daher als durchaus normale Erscheinung sehen. Sollten Sie aber beobachten, dass Ihre Fenster zwischen den Scheiben beschlagen, dann deutet das darauf hin, dass es die wärmedämmenden Eigenschaften verloren hat und ersetzt werden muss.

Lüften und Heizen sind das "A und O" für ein gesundes Raumklima

Besonders in der kalten Jahreszeit ist es sehr wichtig, mit den richtigen Maßnahmen für ein gesundes Raumklima zu sorgen. Ganz besondere Aufmerksamkeit sollte man den Punkten "Lüften" und "Heizen" widmen. Diese beiden Punkte sind sehr wichtig für die Regulierung der Raumfeuchte, aber nicht nur. Ein hoher Sauerstoffanteil in der Luft führt dazu, dass wir uns fitter fühlen und uns besser konzentrieren können. Je weniger wir lüften, desto höher wird aber der Anteil "verbrauchter Luft", im Prinzip von CO2, was zum gegenteiligen Effekt führt und auch Unwohlsein oder Kopfschmerzen mit sich bringen kann. Dazu ist gerade der Winter die Zeit der Grippewellen, und regelmäßiges Lüften verhindert die Ansammlung größerer Virenmengen in der Raumluft. Lüften ist also absolut wichtig, damit es uns auch im Winter gut geht. Abgesehen von den gesundheitlichen Aspekten hatten wir angesprochen, dass besonders im Winter eben Kondenswasser ein Problem sein kann. Es tritt vorwiegend nach Tätigkeiten auf, bei denen eine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, bspw. beim Kochen, Waschen oder Duschen. Luft kann nur eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen, dann ist sie gesättigt. Wird aber weiter Wasserdampf "produziert", lässt er sich als Tropfen auf kälteren Oberflächen nieder. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Die Raumtemperatur spielt also eine große Rolle und ebenso der Temperaturunterschied zwischen innen und außen. Wenn dieser mehr als 20° C beträgt, und die Luftfeuchtigkeit über 60%, dann beginnt der Ausfall des Kondenswassers. Daher ist es naheliegend, dass das Phänomen der „Schwitz-Fenster“ vorwiegend in der kalten Jahreszeit auftritt, wenn der Temperaturunterschied extrem hoch ist. Kommen noch andere Faktoren hinzu, bspw. viel Schnee auf dem Dachfenster, kann das in Extremsituationen sogar dazu führen, dass das Kondenswasser innen am Rahmen gefriert und die Struktur besonders von Holzfenstern schädigt. Wie schaut es nun aber mit dem Punkt Heizen aus? Denn im Winter heizen wir natürlich, um es warm zu haben, und die Wärme entweicht ja mit, wenn wir die Fenster öffnen. Das Argument steigender Heizkosten wird daher immer genannt, wenn es in die Diskussion um das Lüften geht

Wie sollte man nun optimal Lüften?

Natürlich möchten wir nicht nach draußen heizen. Durch unsere besseren Dachfenster wollen wir ja gerade den Effekt erzielen, die Heizkosten zu verringern. Empfohlen wird von Experten das sog. "Stoßlüften". Das bedeutet schlicht, mehrfach täglich für 5-15 Minuten die Fenster weit zu öffnen. Im Idealfall haben Sie mehrere Fenster in einem Zimmer, vielleicht sogar gegenüber voneinander, und können so für einen Durchzug sorgen. Bestens geeignet sind auch mehrstöckige Wohnräume, die auf verschiedenen Ebenen Fenster haben - so wird für einen Kamineffekt gesorgt: die feuchte, warme Luft steigt nach oben, während unten frische, kalte Luft nachströmt. So kann schnell für einen guten Luftaustausch gesorgt werden, ohne zu viel Wärme zu verlieren. Wie steht es nun aber mit steigenden Heizkosten, um die Temperatur nach dem Lüften wieder nach oben zu bringen? Ein Großteil der Energie ist im Winter in den Wänden und Böden gespeichert, nicht in der Luft. Während der kurzen Lüftungsintervalle geht so nur wenig Wärme verloren und die frische Luft kann sich schnell aufheizen. Weiter können Sie die Heizkosten minimieren, wenn Sie sämtliche Heizgeräte, Thermostate etc. 10 Minuten vor dem Lüften ausschalten und erst nach dem Schließen der Fenster wieder starten. Wenn wir allerdings morgens lüften, empfiehlt es sich, dies erst zu tun, nachdem wir den Raum ein wenig aufgeheizt haben. Nachts haben wir in der Wohnung allgmein niedrigere Temperaturen, so dass die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Da ein wichtiger Aspekt beim Lüften aber die Abführung von Raumfeuchtigkeit ist, sollte die abgeführte Luft möglichst viel Wasser enthalten. Wenn Sie diese Maßnahmen beachten, werden Sie keine sehr stark steigende Heizkosten wegen des Lüftens beobachten können. Sie erreichen ein gesundes Raumklima, weniger Feuchtigkeit und somit weniger schädlichen Einfluss durch Kondenswasser.

Generell ist Kondenswassers natürlich nicht schädlich, es handelt sich schließlich um Wasser. Aber durch dieses Wasser kann es eben doch indirekt zu Beeinträchtigungen kommen. Es gibt zwei Bereiche, in denen sich Tauwasser negativ auswirken kann.

Da ist zum einen das Material der Dachfenster – Holz ist hier natürlich besonders empfindlich – aber auch die Verkleidung der Dachnische um das Fenster herum, welche häufig aus Gipskarton besteht. Auf solchen Untergründen wird durch Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel begünstigt. Neben den rein ästhetischen Aspekten hat dies auch schädigende Auswirkung auf die Bausubstanz. Und wer schon mal ältere Dachfenster gesehen hat, dem sind vielleicht auch schwarze Stellen aufgefallen. Das ist kein Schimmel, sondern es sind "Wasserflecken", die tief in das Substrat eingedrungen sind und auch mit Schleifen nicht wirklich entfernt werden können.

Als zweiter Bereich ist die Gesundheit der Bewohner zu nennen. Ein Wohnen in feuchter Umgebung kann zu Husten und Kurzatmigkeit führen. Und wenn sich erst einmal Schimmel eingenistet hat, kommen weitere negative Einflüsse auf die Gesundheit hinzu.

Maßnahmen gegen Schwitzfenster und generell Kondenswasser

Wie lässt sich nun dieses Schwitzwasser an den Dachfenstern vermeiden? Ein Maßnahmenkatalog, der Ihnen einige Möglichkeiten aufzeigt:

- Stoßlüften – 3-5 mal täglich für 10-15 Minuten die Fenster ganz öffnen. Begründung s. weiter oben

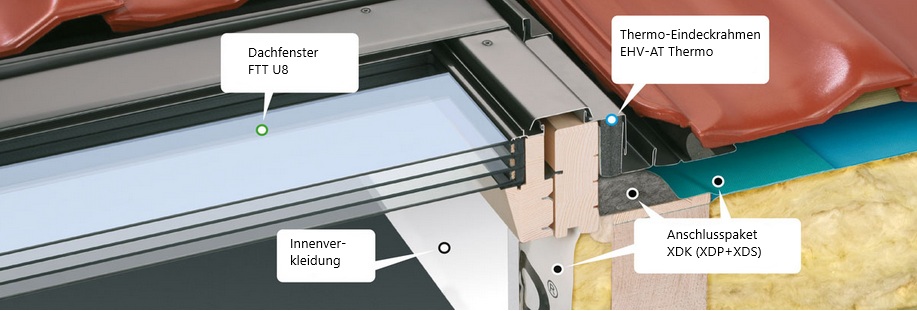

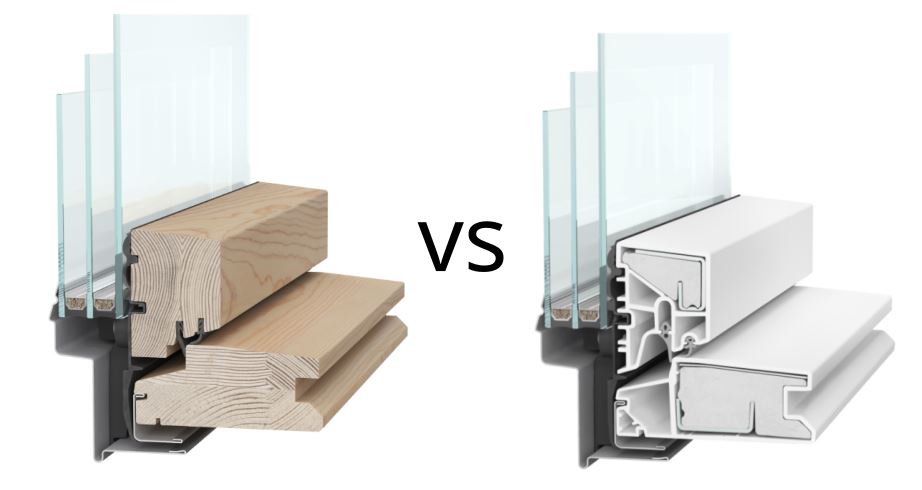

- Einbau von 3-fach verglasten Fenstern statt der oft verwendeten 2-fach Verglasung: durch die zusätzliche Glasscheibe kühlt sich die innere nicht so stark ab, somit wird auch die dort auftreffende Raumluft nicht so stark abgekühlt. Neben besseren U-Werten solcher Fenster haben Sie auch eine Effekt gegen Kondenswasser

- Fenster mit Dauerlüftung wie z.B. Kunststoff Dachfenster OptiLight PVC ENERGIE mit 3-fach Verglasung und regulierbarem Lüfter – diese Konzeption ermöglicht einen ständigen Luftaustausch der feuchten Innen – mit frischer Außenluft auch bei geschlossenem Fenster, auch wenn niemand zu Hause ist. Wird die Dauerlüftung nicht benötigt, weil man bspw. über mehrfaches tägliches Stoßlüften bereits ausreichend Luftaustausch erreicht hat, wird die Blende einfach zugeschoben und die Dauerlüftung dadurch "inaktiviert".

- Den ganzen Tag möglichst eine konstante Raumtemperatur bewahren. Die Heizleistung sollte dabei an die Verwendung der Räume angepasst sein. Empfohlen werden: Schlafzimmer 18°C, Kindezimmer, Bad 23°C, Keller – nicht weniger als 15°C. Die Feuchtigkeit der Luft sollte dabei zwischen 40-60% in der Wohnung und bis 70% im Bad betragen.

- Vorhandenes Kondensat regeläßig beseitigen, um Schimmel vorzubeugen.

- Lage der Heizkörper. Es wird empfohlen, unter jedem Dachfenster einen Heizkörper zu montieren. Zwischen Fensterbank und Heizkörper sollte dabei ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten werden, um die Warmluftzirkulation zu gewährleisten. So kann die extreme Abkühlung der Fensterscheibe vermieden werden und das Risiko des Ausfalls von Wasser sinkt. Zudem nimmt die aufsteigende warme Luft bereits angesammeltes Kondenswasser auf und sorgt für eine schnellere Trocknung.

- Luftbefeuchter und Verdunster an Heizkörpern nach Möglichkeit vermeiden.

- Beim Kochen und Duschen die Fenster weit öffnen, um entstehende Feuchtigkeit direkt abzuführen. Gleichzeitig die Innentüren geschlossen halten, damit sich die Feuchtigkeit nicht auf andere Zimmer verteilen kann.

- Wäsche nicht in Wohnräumen trocknen, um die Luftfeuchtigkeit nicht zusätzlich zu erhöhen.

- Besondere Aufmerksamkeit sollte besonders im Winter auch darauf liegen, welche „Feuchtigkeitsquellen“ im Zimmer vorhanden sind. Dazu zählen natürlich in erster Linie gelegentlich anfallende Tätigkeiten wie Kochen oder Duschen, aber auch eine gesteigerte Anwesenheit von Menschen erhöht die Luftfeuchtigkeit, ebenso wie Pflanzen oder Haustiere. Also besonders im Winter solche Quellen besser aufteilen.

Fazit

Beim Ausfall von Kondenswasser kann man keinesfalls von einem Produktmangel sprechen, sondern von einer natürlichen Erscheinung aufgrund physikalischer Zusammenhänge. Aufgrund der negativen Effekte sollte Kondenswasser allerdings möglichst vermieden, oder zumindest weitestgehend reduziert werden. Geeignete Maßnahmen sind vorhanden und zu ergreifen.

Kommentare

No posts found